高野山福智院の一人娘として育った母が、幼少期を過ごした部屋は、およそ寺には不似合いのハイカラな洋間だった。

大垣の家老から材木問屋に嫁いだ曾祖母が手掛けた部屋である。

流石というか、壁には卵色の漆喰が塗られ、凝った趣向の天井と銘木の柱、上質な趣きであったという。

東福寺にも洋間を作ることを思い立ち、壁面には母の思い出の卵色を塗ることにした。

こと日本の建築において、「壁は白を旨とすべし」と定められているかの如くである。

全くもって賃貸物件のせいで、貸主の都合に他ならない。

借り手を選ばない、無難で没個性な内装。

浅薄な拝金主義が、日本人の感性を平々凡々、無味乾燥なものに貶めている。

「白は、置物を最も美しく見せる背景色」と、したり顔で語られる。

はたしてそうだろうか?

もし真実なら、SNS全盛期の現在、少しでも美しく見せかけようと躍起の者どもは、こぞって白壁の前でポーズを取るだろう。

ネット上に溢れる自撮り写真を見渡せば、明々白々である。

美しい背景こそ、被写体を美しく見せる最重要事項なのだ。

私は建築の素人につき、漆喰を塗ったことなど勿論ない。

いきなり壁にぶち当たった。

とりあえず、竹小舞が剝き出しの荒壁に土を塗り付けてみる。

すぐに乾燥して、ボロボロと剥がれ落ちる。

試行錯誤の末、海藻糊を混ぜることで、壁に付着させることに成功した。

荒壁、中壁と塗り終えたら、いよいよ漆喰。

力を込めたり抜いたり、コテの角度を変えたり、水を加えて粘度を変えたり、四苦八苦しながら壁一枚を塗り上げた。

当初冷ややかに見ていた大工や設備屋も、その出来映えに感心し、以降一目置かれるようになった。

どんつきの土壁を抜くと、柱が現れた。

取り外しできない構造柱である。

部屋の真ん中に居座って、どうにも邪魔。

外すならば、両脇に斜交いを設けて補強しなければならない、という。

私は、目障りで無粋な斜交いが大嫌いである。

なんとかならないものか、と頭を捻った。

折から、高宮町内で解体される神社があった。

現場に足を運び、庭の剪定を手伝い、解体ゴミとして捨てられる予定だった梁を譲り受けた。

日本の伝統建築は「魅せる補強」の芸術である。

大斗・巻斗が桁を支え、肘木が幅を利かせ、海老梁が軒下を飾り、屋根の稜線が建物の美を際立たす。

神社より授かった梁は、大工の手によって、抜いた柱の補強に組み込まれた。

部屋のランドマークとして、新たな役割を与えられ、威風堂々、仏閣を支えている。

壁に貼り付けられていた汚らしいトタンを剥がすと、下地は土壁だった。

錆びまみれボロボロの汚らしいトタンから着想を得て、レトロな煉瓦壁を築くことを思い立った。

そうはいったものの、土壁に煉瓦は貼れない、と言う。

煉瓦自体の重みで、壁ごと剥がれ落ちるからだ。

頭上から鈍器の一撃を食らっては堪ったものではない。

ならば、壁を固めてしまえ。

土壁にプライマーを浸透させて硬化し、その上からレンガを一枚一枚手貼りした。

対面の土壁にも同様の手法でレンガを積み上げただけでは飽き足りず、仏陀のレリーフを貼り付けた。

「仏心を映す鏡」。

壁面の仏陀に対峙する時、己の中に仏性を見つける。

書き物をするための部屋の床は、タイル柄で格式付けられ、仏の智慧への敬意を表す。

カーテンタッセルには、仏陀の伝記に登場する動物たち。

仏陀の生誕を告げた白象、共に旅立った白馬カンダタ、修行友の鹿。

仏陀の成道を祝す動物たち。

仏陀の説法を聞く法楽の部屋「鹿野苑」。

テーマは、「調和」。

ソファーは、デンマークの家具デザイナー、ボーエ・モーエンセンのリプロダクト。

照明は、ルイス・ポールセンによる。

背面の壁には、ドイツの古城をイメージさせるダマスク柄。

革張りの安楽椅子は、スリランカで買い求めた。菩提樹がカービングされている。

‘50年代アメリカンのトローリーテーブル。

英国アンティークのビューロー。

ステンドグラス扉と欄間が同居している。

ソファーに身を投げ、我身に流れる縁に思いを馳せる。

祖母の生家である中井家は、畿内・近江六カ国の大工・大鋸を束ねた京大工棟梁だったことを、工事の最中偶然に知った。

豊臣秀吉、徳川家康に重用され、幕府御用の工事を手掛けた。

造営は、伏見城・二条城・江戸城・駿府城・名古屋城、日光東照宮、方広寺・東寺・三十三間堂・清水寺・知恩院・仁和寺・延暦寺・高野山などに及ぶ。

新たに、彦根の東福寺も、中井家子孫の建造物に連ねて障りないだろうか。

先人たちの知恵と創意工夫、先祖たちの縁起に導かれ、今に私が在る。

縁を覚り、縁に委ねる安楽を仏陀の成楽に重ね、「成楽庵」と名付ける。

対面の壁には、アンリ・ルソーを思わせるジャングルの絵画。

月夜のジャングル、茂みから一匹のジャガーがこちらを見つめている。

目は、驚いたように見開かれている。

瞳を覗き込んだ時、井上陽水の歌が頭の中に響いた。

ジャガーの眼は、「機関銃の弾を全身に巻いた」奇妙な生き物、人間の愚かさへと向けられている。

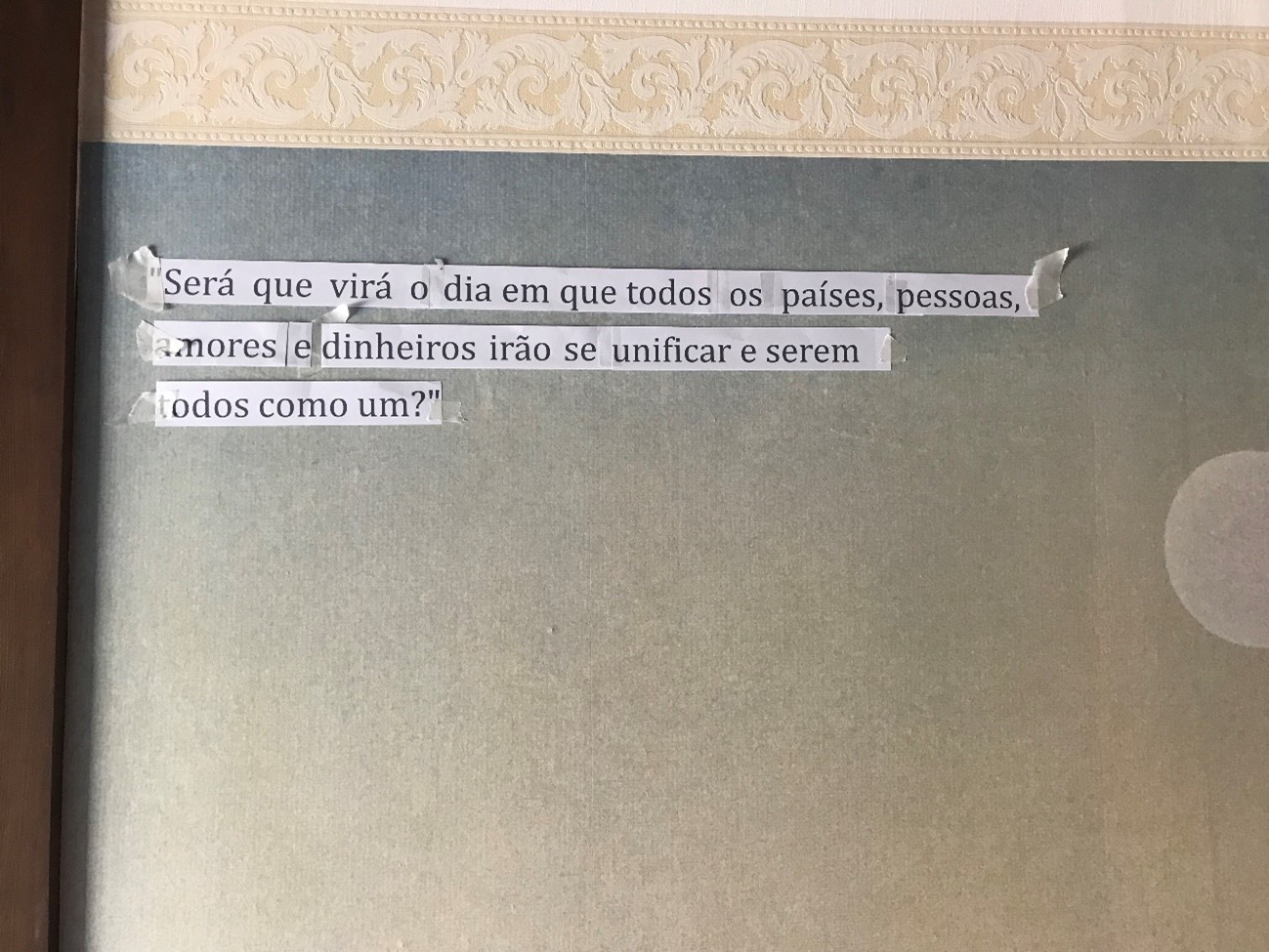

最後のフレーズ「世界中の国の人と愛と金が入り乱れて、いつか混ざり合えるの?」を壁に彫刻した。

手書き文字にしたならば、それは一個人の呟きと消えてしまう。

パソコンのフォントを用いることにより、歌人の問いかけは、世界共通の想意となった。

かつて旅したブラジルに、インディオ、ヨーロピアン、アフリカン、日系、ラテン系が入り混じり、ルーツさえ分からなくなった「ブラジリアン」達が居た。

彼らは、エキゾチックで、個性的で、捉えどころがなく、多面的で、煽情的で、憂いをたたえ、美しかった。

問いへの答えを見つけた気がした。

翻訳は、日蓮宗南米開教区に勤める親友の僧侶に依頼した。

ポルトガル語訳するにあたって、John Lennon『imagin』の結語「The world will be as one」を踏まえた。

ちょうど見上げる高さ。手を伸ばせば届く、全人類が仰ぎ見る希望。

平和と共存への願いを込めて、刻む。

コメント